Le corps humain est la partie matérielle qui constitue un être humain. Il est composé de plusieurs systèmes (nerveux, digestif, etc.), ainsi que de 206 os et 639 muscles. Le corps, c'est ce qu'on voit. Il est notre image, notre enveloppe, notre outil, notre moteur, notre vaisseau.

Ce corps, c'est le tient, il ne peut appartenir à personne d'autre. Tu peux le couvrir, le mettre en valeur, le transformer, le protéger ... Nous avons la chance de vivre dans un pays qui respecte le droit à chacun de disposer de son corps. Chacun a droit à la liberté et à la dignité. En France, tu es donc seul maître de ton corps et tu as le pouvoir de le protéger.

La beauté du corps

A la lecture du sujet, vous pensez immédiatement à la notion de "beau" (bien qu'une œuvre d'art ne se veut pas nécessairement belle). Alors on s'interroge : Qu'est-ce qui est beau ? Qu'est ce qui ne l'est pas ? La beauté est une notion abstraite. La distinction entre ce qui est beau et ce qui ne l'est pas est donc variable en fonction des époques et des individus.

Ce corps, il est notre image, il nous représente aux yeux des autres. Mais est-il exactement comme on le souhaite ? Qu'est ce qui fait la beauté de quelqu'un ? Qu'est ce qui fait la beauté d'un corps ?

Peut-être avez-vous déjà entendu parler du trouble dysmorphique du corps (TDC), également connu sous le nom de dysmorphophobie (peur de quelque chose qui ne va pas avec son corps). C'est une condition dans laquelle les individus sont obsédés par des défauts perçus dans leur apparence au point que cela leur cause des problèmes dans leur vie.

Au CDI, on trouve l'album Les gens sont beaux de Baptiste Beaulieu. Une ode à la beauté et à l'acceptation de soi. L'auteur nous invite à regarder notre corps et ceux des autres avec bienveillance et à apprendre à lire les histoires derrière chaque marque, chaque détail.

"Cette trace c'est mon histoire. (...) Les corps vont toujours avec une histoire. (...) Quand on se moque de quelqu'un à cause de son corps parce qu'il est trop ceci ou pas assez cela, on se moque AUSSI de son histoire, que très souvent on ne connait pas. (...) Un être humain c'est une histoire. Et quand tu connais cette histoire, ca change tout. (...)Tout le monde est beau. La beauté est partout chez les gens."

Ci-dessus : La Grande Odalisque, peinte par Jean-Auguste-Dominique Ingres en 1814, présente un dos particulièrement long. En effet, par choix esthétique, l'artiste a pris la liberté de lui rajouter 5 vertèbres de plus qu'un corps humain réel.

Séquence n° 1

Avant de se lancer dans le grand bain, accordons un peu d'attention à ce corps et à ce qui fait son identité.

Commençons par un travail de réflexion et d'écriture individuel autour du complexe, de l'acceptation de soi. Rédige quelques lignes pour parler de ce que tu aimes/n'aimes pas, ce que les autres aiment/n'aiment pas, ce que l'on pense que les autres aiment/n'aiment pas de ton corps. Qu'est-ce qui fait ma singularité ? Qu'est ce qui fait ma beauté ?

En dialogue avec ce premier travail d'écriture, je vous invite à porter un nouveau regard sur les corps qui vous entourent : le votre, ceux de vos proches. Photographiez un détail physique qui fait l'identité de la personne, mais votre photographie ne doit pas nous permettre de reconnaitre la personne.

Vocabulaire :

Caricature : Représentation qui, par la déformation, l'exagération de détails, tend à ridiculiser le modèle.

Singularité : Caractère de ce qui est unique en son genre.

Sujet du projet

Comment faire d'un "objet" aussi personnel et intime que le corps, un sujet qui nous rassemble ?

Consignes / Contraintes :

Par groupe, vous imaginerez et réaliserez donc une production répondant à l'incitation :

" Mon corps est une œuvre d'art"

Vous êtes libres du choix de la ou des techniques employées. Attention, il vous faudra prendre en compte les modalités d'exposition finale dès la conception de votre projet.

Attention ! Interdiction de se mettre tout nu ...

Quelques références aux champs artistiques et culturels :

Ci-dessus La curieuse série de photos Fresh Love, de l'artiste Photographer Hal, met en scène des couples sous vide.

Le corps comme objet de représentation

Dès la naissance de l'Histoire de l'Art, on trouve des représentations du corps humain (peinture, sculpture, empreintes...). De la préhistoire à nos jours, les représentations du corps dans l'art ont bien évolué, soumises aux canons de beauté inhérents à chaque époque.

De la Préhistoire, et plus particulièrement, de la période du Paléolithique, on a retrouvé des statuettes représentant des corps féminins aux formes généreuses (la poitrine, les hanches, les fesses). On a longtemps pensé que ces qualités physiques étaient exagérées pour devenir l'image même de la fécondité et pour incarner l'image d'une déesse mère. On les a d'ailleurs nommées "Vénus", dès les années 1920, pour répondre à cette hypothèse. Mais aujourd'hui, les archéologues parlent tout simplement de représentation féminine.

Pendant l'Antiquité, l'artiste cherche à montrer un corps masculin athlétique. Le corps est représenté nu, les muscles sont saillants, il répond à des règles de proportions strictes.

Faisons un bon dans le temps (fin des années 1960) pour parler des Nanas aux formes voluptueuses et colorées de Nikki de Saint Phalle. Des corps qui s'affranchissent des formes athlétiques pour se rapprocher de celles des "Vénus" préhistoriques. (Pour plus d'informations, rendez-vous sur l'article dédié à cet artiste en cliquant sur ce lien).

Vous trouverez d'autres références en cliquant sur le lien suivant : Je suis une icône

(Ci-dessus, Marilyn Monroe sérigraphiée par Andy Wahrol)

Le corps comme constituant de l'œuvre

Ben Vautier réalise une performance à Nice en 1963, Regardez-moi cela suffit. Ici l'artiste questionne à la fois le statut du corps dans l'art et celui de l'œuvre d'art elle-même. Il se présente assis sur une chaise, en public, tenant une pancarte annonçant : "Regardez-moi cela suffit ".

Des sculptures hyperréalistes dérangeantes présentées lors de l'exposition Hyperréalisme ; Ceci n'est pas un corps. D'autres images à voir en cliquant sur ce lien.

L'artiste Giuseppe Penone, a créé plusieurs sculptures de mains en bronze, accrochées aux troncs d'arbres pendant plusieurs années. Au fil du temps, celles-ci s'enfoncent dans l'écorce du bois qui ne cesse de grandir, laissant une marque irrémédiable. L'œuvre se veut l'image de l'impact de l'humain sur la nature.

Les mains géantes de Lorenzo Quinn qui, comme sorties de terre, viennent dialoguer avec leur environnement.

Vous trouverez d'autres références en cliquant sur le lien suivant : Sculpture de corps

(ci-dessus, les sculptures de corps de Willi DORNER, Bodies in Urban Spaces )

Le Corps comme support de l'œuvre

Quand l'œuvre vient habiller le corps. On pense au vêtement ou au costume. Vous trouverez d'autres références en cliquant sur les liens suivants : Un vêtement qui parle de moi et vêtements du futur

On pense également au tatouage, au body painting et au maquillage. Vous trouverez d'autres références en cliquant sur les liens suivants : Un tatouage plus que vivant et Fabulous makeup

Corps comme outil

Vous connaissez très certainement cette image. Il s'agit de l’Homme de Vitruve, un dessin annoté réalisé par Léonard de Vinci vers 1490. Il représente les proportions du corps humain type, selon l'architecte Vitruve (bien plus vieux que De Vinci, puisqu'ayant vécu au 1er siècle avant J-C).

Bien plus tard, au début des années 1940, l'architecte Le Corbusier pense à la création d'une échelle de mesure basée sur les proportions du corps humain afin d'élaborer l'harmonie d'une architecture : le Modulor. Il s'agit d'un mot valise composé de "module" et du "nombre d'or". Cette échelle de mesure se base sur une taille humaine standard de 1,83 mètre.

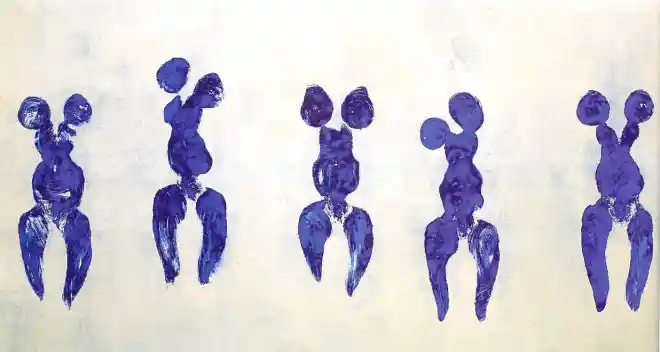

Quand ont parle de mesures du corps, on parle d'anthropométrie. C'est d'ailleurs le titre qu'Yves Klein a donné à ses happenings et les œuvres qui en ont découlé, en 1960. Lors de ces happenings, le corps de la femme se transforme en pinceau. Des femmes nues recouvertes de peinture bleue klein (IKB) vont aller déposer les empreintes de leur corps sur des feuilles de papier recouvrant une partie de la salle.

Première étape : La Conception

Avant de vous lancer dans la réalisation, vous rendrez une planche de recherche présentant votre projet. Celle-ci devra être validée par votre professeur avant que vous ne vous lanciez dans la phase de réalisation.

La planche de recherche a pour objectifs de fixer vos idées et vous permet ainsi de présenter votre projet de manière claire et précise à une tierce personne. Vous trouverez ci-dessous la liste des éléments essentiels à retrouver sur votre planche :

- Un titre (attention au choix de la typographie, aidez vous du site internet DaFont)

- Un ou des croquis représentant votre production finale (vous pouvez imprimer et faire du collage si vous ne vous sentez pas à l’aise avec le dessin)

- La liste des matériaux qui vont être utilisés lors de la conception (possibilité de coller des échantillons)

- Un descriptif écrit

- Des références artistiques.

Quelques précisions techniques :

Vous travaillerez sur format raisin. Vos planches doivent être propres, claires et précises. Faites des brouillons avant de vous lancer sur le support définitif (on ne vous donnera pas d’autre planche vierge !).

Vos planches doivent être suffisamment claires, pour que nous n’ayons pas besoin de vous demander d’informations supplémentaires pour comprendre votre démarche et vos intentions.

Attention : tout l’espace de la feuille doit être utilisé ! Vous pouvez/devez décorer votre planche en adéquation avec le thème choisi !

Conseil :

Je vous invite à aller jeter un coup d’œil aux travaux des 3ème, des années précédentes. (Attention : ces planches doivent être considérées comme des exemples, une inspiration potentielle, elles ne doivent en aucun cas être recopiées !)